但在繁荣的表象之下,行业也开始涌现出另一种声音。金沙江创投管理合伙人朱啸虎近期便提出了不同的看法:商业化落地困难、技术成本居高不下、具体应用场景尚不明朗等诸多因素,让他们决定暂时搁置在这一领域的投资布局。

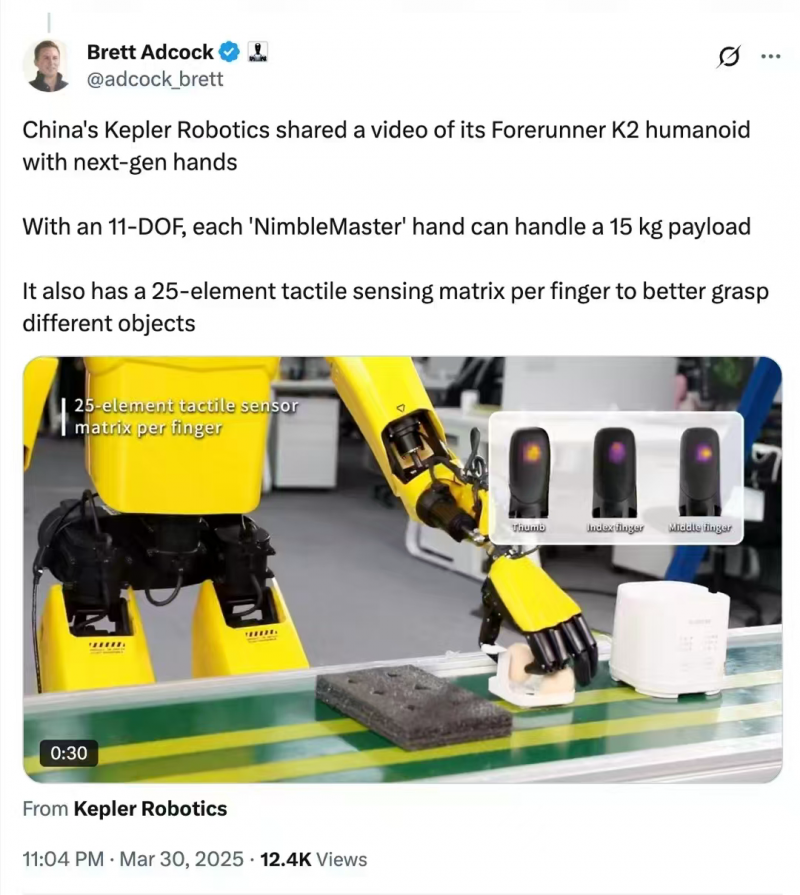

人形机器人究竟是“真风口”还是“行业泡沫”?就在市场对这一领域前景仍存疑虑时,一个意外的认可引起了业内的注意:全球顶级人形机器人公司Figure的CEO亲自点赞了一家来自中国的黑马企业——上海开普勒机器人。

这家初创公司旗下的K2“大黄蜂”机器人不仅在商业化道路上布局清晰明确,更令人关注的是,其商业模式与特斯拉Optimus高度相似。

从切入市场的方式看,开普勒人形机器人瞄准了工业领域这一明确的应用场景,并同时采用了“技术驱动+需求导向”的双轮战略。这一务实而前瞻的布局,或许正是让开普勒在全球人形机器人赛道中脱颖而出的关键所在。

真正能在工厂里干活的机器人啥样?

有研究预计,到2026年,中国人形机器人市场规模可达到104.71亿元,到2035年更有望突破3000亿元,其中工业场景应用占比可能超过60%。

但在实际工业环境中,并不是说机器人只要够灵活、够智能,就能在工厂里顺利 “搬砖”。在真实的工厂环境里,人形机器人要想成为合格的 “打工人”,得具备一些特定的能力。

在工厂上班,效率是重中之重。一个合格的工人得能长时间连续干活,工厂可不会要那种干 2 小时就歇 2 小时的人。而且工厂的工作环境比较封闭,对工人的要求就是高效、熟练。另外,工人得服从企业管理,工作流程能高效响应,碰到特殊情况也知道按规范流程处理,这对安全生产特别重要。

这些要求和那些只会跳舞、翻跟头的人形机器人发展方向完全不一样。甚至有些用世界模型训练的机器人,做个简单小任务,成功率才 60%,根本没法在工厂里好好干活。

那开普勒人形机器人凭啥就能在工业场景里落地,当好一个蓝领工人呢?

连续工作的有效保障 ——“充电 1 小时,连干 8 小时”

在工厂,一个班次一般是8小时。通常得安排 2 个班组的工人轮流上班,要是产量任务重,还得加人,搞3个班组 24 小时不间断三班倒。这样一来,企业得储备更多人力,管理起来也更麻烦,频繁交接班还容易出生产事故。

开普勒人形机器人就特别厉害,它充电 1 小时,就能连续工作 8 小时。现在市面上,除了开普勒和特斯拉架构的机器人,其他机器人标称续航大多在 2 - 4 小时,真到了实际搬运 5kg 以上的东西,或者做复杂动作的时候,能用的时间也就 1 - 2 小时。

就算安排人专门给机器人换电池,也不现实啊。要是工厂有 10 台机器人,起码得配 10 个人专门伺候它们换电池、维护,这哪是机器人给人打工,简直是人在伺候机器人。开普勒人形机器人续航能达到 8 小时,可比其他机器人强太多了,能让生产线一直稳定运行,生产效率大大提高,还不用专门安排人定时去维护。

开普勒人形机器人续航这么长,主要是因为它独特的低能耗设计。它用的小导程方案,能让机器人在运动的时候也节省能耗。机器人关节静止或者承受反驱负载的时候,就算不供电,关节也能牢牢锁住,不会变形移位。这种 “省电模式”,目前也就特斯拉和开普勒做得比较好。其他结构的人形机器人,要是电机不一直供电,关节根本固定不住,连站都站不稳,想维持个静态姿势都得一直耗电,续航短也是必然的。

而且,开普勒还有自己独家的控制算法。这个算法能实时监测关节的状态和受到的外力,机器人自己就能判断什么时候可以 “无电自锁” 休息会儿,什么时候得赶紧启动执行器,防止位置偏移。这样既能节能,反应又快,能量分配肯定是最合理的。

稳定工作的强壮身体 ——“超强负载能力,双臂负载达 30 公斤”

现在市面上大家常见的人形机器人,好多都擅长跳舞、后空翻这些灵活的动作。但为啥很少看到它们在工厂里搬运重物、长时间干活呢?这是由它们的结构决定的。这些灵巧型的人形机器人大多是独立电机驱动的链式串联结构,这种结构自由度高、活动范围大,确实很灵活,可刚性不足,不耐用,根本不适合在工厂干重体力活,干一会儿可能就坏了。工厂里常见的大型机械臂,大多是并联结构,抗干扰能力强,可自由度低,活动范围也受限。

开普勒和特斯拉的人形机器人采用了 “串并联结构”,这个结构既能提高机器人的负载能力,又能让它更灵活,就是研发起来难度很大。

目前,串联结构机器人一般最大负载能力在 5kg 左右,在实际工业环境里根本不够用。很多国家都有规定,单个搬运工人能抬举的重量是有限的。比如英国规定,单个搬运工人不能抬超过 30 公斤的物品;美国职业安全与健康管理局一般建议不超过 50 磅(差不多 22.7 公斤)。这就意味着,如果人形机器人的负载能力达不到 25 - 30 公斤,碰到重体力搬运任务,人和普通机器人都干不了。

开普勒人形机器人就不一样了,它通过串并联结构里的自研行星滚柱丝杠执行器提供强大动力,双臂负载能达到 30 公斤,完全满足 “搬砖人” 对力量的需求。它的直线执行器推力峰值能达到 8200N,是普通电机的 3 - 5 倍,再搭配自研旋转执行器,定位精度能达到 0.01 度,可以做毫米级的精细操作,动作又稳又可靠。在开普勒官方发布的实测视频里,单个自研行星滚柱丝杠执行器甚至能拉起 200kg 的摩托车。

更有全球领先的 ROI 方案 ——“3 万美元的平替特斯拉”

开普勒人形机器人续航8小时,能轻松替代 2 班工人连续工作,企业在产量需求大的时候,都不用额外储备人力了。按照不同工位机器人替代工人的综合效率 0.6 - 1 来算,一台开普勒人形机器人差不多能替代 1.2 - 2 个人力。开普勒对外发布,第一批量采标准版机器人最低售价能降到约 3 万美金 / 台。

平均算下来,一台能替代 1.5 个人力。企业要是购买了开普勒量采标准版机器人,就算把后续的软件费用和延保费用都算上,平摊下来替代一个人类工人的总费用也就 14.3 万。就拿中国长三角地区来说,企业雇佣一个普通工人,加上工资、社保、福利这些,一年的综合成本大概在 8 - 10 万元。14.3 万的一次性投入,企业 1.5 - 1.8 年就能回本,能给企业节省不少后续人力成本。

开普勒人形机器人量采标准版能卖 3 万美元左右,是因为他们改进了工艺,成功降低了核心零部件的成本。开普勒说,他们把每个螺母的磨削时间从 20 小时缩短到了 2 小时。原来 28 个关节模组需要 14 个规格,经过优化组合,最后只需要 4 个旋转规格和 4 个直线规格,这样就能通过批量生产降低成本。算下来,整个机器人的关节模组成本预计能降低 50%。

国外的人形机器人价格动不动就上百万美元的售价,在国内,和开普勒能力差不多的人形机器人,目前定价大概在 50 - 70 万人民币左右。开普勒卖 3 万美元,明显就是想成为 “特斯拉 Optimus 平替款”,满足工业客户对性价比的高要求,从经济账上看,真的很划算。

在装配线柔性化方面,开普勒人形机器人也很有优势。在汽车制造过程中,传统的机械臂得在固定的工位上编程才能工作,开普勒人形机器人就不一样了,它能适应那些没有固定结构的环境,像冲压收料、零部件装配这些工作都能做。它还有自研的力触觉灵巧手,可以通过多模态灵巧操作完成很精细的任务。

传统的自动导引车(AGV)进工厂的话,需要铺设磁轨,或者改造工厂环境,这就得花不少额外的钱。开普勒人形机器人就方便多了,它不用改造环境,靠着视觉 SLAM 和红外双目 3D 摄像头就能实现自主导航,在复杂的操作环境里,也能安全又稳定地搬运 30kg 的料箱或者托盘。比如说,K2 型号已经在实际的仓库环境中测试搬运料箱,执行成功率超过了 99%。

注重长期价值——“在工业场景中创造实际生产力”

特斯拉Optimus从一开始就选择了聚焦工业场景,将人形机器人视作代替工厂中重复性、劳动密集型工作的有效工具,例如搬运、装配等任务。2024年,其展示的“叠衣服”功能,虽然看似生活化,实质仍是为了验证技术可行性,并未改变工业应用优先的战略方向。

同样地,开普勒机器人也选择了明确的工业定位,直接瞄准仓储物流、汽车制造等具体应用领域,提出“在工业场景中创造实际生产力”的发展理念。

与市场上部分追求“娱乐性”和视觉冲击的机器人不同,开普勒将主要的研发精力投入在提升机器人作业可靠性方面,例如抗干扰能力、零部件耐用性和长期稳定性等工业用户真正关注的核心指标上。毕竟对于工业用户而言,机器人所具备的实用性远比观赏性的花哨动作更加重要。机器人能否翻跟头或跳舞,或许能吸引公众眼球,但这些并不能为工厂带来真正的生产价值。

开普勒机器人始终坚持以工业应用需求为核心导向,同时具备强大的成本控制能力以及广泛的全球合作网络,这使得它在众多人形机器人产品中脱颖而出。通过将“实用性”和“经济性”深度融合,开普勒已成功抢占工业应用赛道的先机,并展现出更为明显的市场竞争力和发展潜力。

从特斯拉到开普勒,人形机器人正在逐步摆脱“技术秀场”的形象,朝着真正具备产业价值的方向进化。这种趋势清晰地告诉我们:机器人技术只有真正解决实际生产中的痛点,创造具体的经济效益,才有可能实现真正的商业落地和产业规模化